湟中区居住着汉族、藏族、土族等25个民族,多元文化融合发展,孕育出加牙藏毯、银铜器制作及鎏金技艺、湟中堆绣、青绣、高跷、花儿等丰富的非物质文化遗产。让我们一同走进湟中区非物质文化遗产精品展馆,探寻这些非遗瑰宝的传承、创新与发展密码。

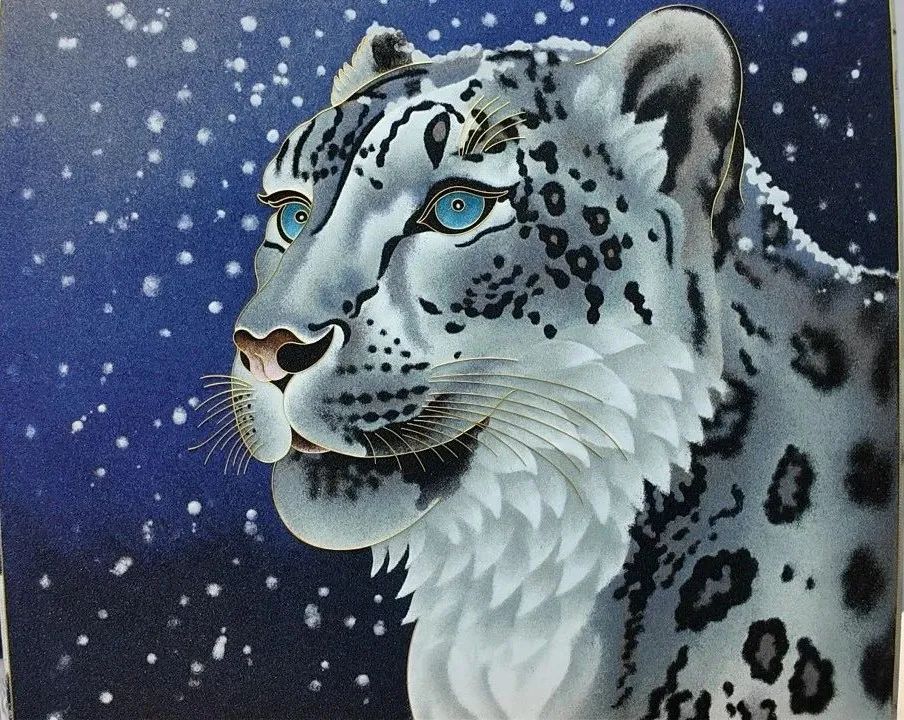

在湟中区非遗精品馆,加牙藏毯展品工艺精细、经久耐用,其历史可追溯至清代,历经多道工序纯手工编织而成,保留传统藏毯边缘不缠线的特色,以连环编结法使毯面厚实,图案以藏式吉祥为主,配色艳丽大气。同样吸引眼球的便是湟中银铜器及鎏金技艺展品,精湛绝伦的传统技法在展品上体现得淋漓尽致,手工雕刻的图案栩栩如生,线条流畅细腻,展现出匠人的高超技艺。鎏金部分更是锦上添花,金层均匀光亮,与银铜器的材质相得益彰,尽显其持久的艺术生命力。这些展品不仅是技艺的展现,更是湟中历史文化的生动见证,承载着当地人民的智慧与情感,在现代化的展厅中焕发出独特的魅力。

第一批国家级非物质文化遗产项目加牙藏族织毯技艺代表性传承人杨永良说:“祖辈传承加牙藏毯编织技艺已有二百多年,过去藏毯多为生活用具,如今将传统工艺与现代工艺结合,图案既保留传统样式又有现代创新,配色和规格更多样,还支持定制,用途从日常使用拓展到装饰、收藏等领域。产品畅销的同时,也让更多人认识了这门古老技艺。希望能将非遗技艺和文旅产业深度融合,实现更好的传承与发展。”

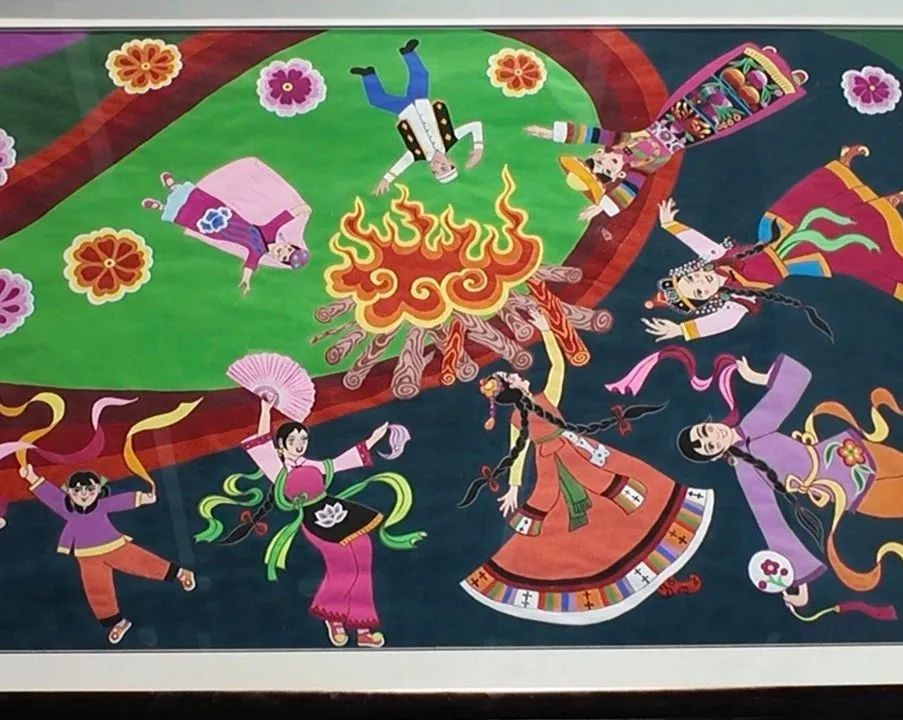

于非遗的浩瀚星河中,湟中堆绣凭其独特艺术魅力熠熠生辉。匠人们精心挑选明艳绸缎,似灵动舞者执剪,利落裁剪出形态万千的形状。裁剪后的绸缎碎片,经匠人巧手堆贴、绣制,巧妙组合。每一次堆贴,皆是情感的深沉倾注,每一针绣制,均为匠心的极致凝聚。最终,一幅幅作品鲜活呈现,神韵独具。强烈的立体感,让画面中的人物、动物、花卉等仿佛破绸而出,带来震撼的视觉冲击。其工艺精湛绝伦,细节处理恰到好处,线条流畅、色彩和谐,人物神态、花卉脉络皆栩栩如生、精致入微。湟中堆绣,不止是一门技艺,更是文化传承的载体,承载着历史记忆与民族精神。

国家级非遗传承人乔应菊的女儿柳晴雯大学毕业后投身堆绣事业,她联合当地村民,采用“公司 + 农户”模式带动村民增收。

国家级非遗项目湟中堆绣市级代表性传承人柳晴雯告诉记者:“ 传统的非物质文化遗产也不能完全受困于传统,我们要让非遗怎么样能够活在当下,我们在堆绣上作了一系列的努力,精准开发了一些适合年轻人的非遗伴手礼、堆绣的文创产品受到了他们的青睐。我们只要把握精准的客群、能够让青年一代喜欢非遗产品,这就是让湟中堆绣能够得到进一步发展的有效路径。”

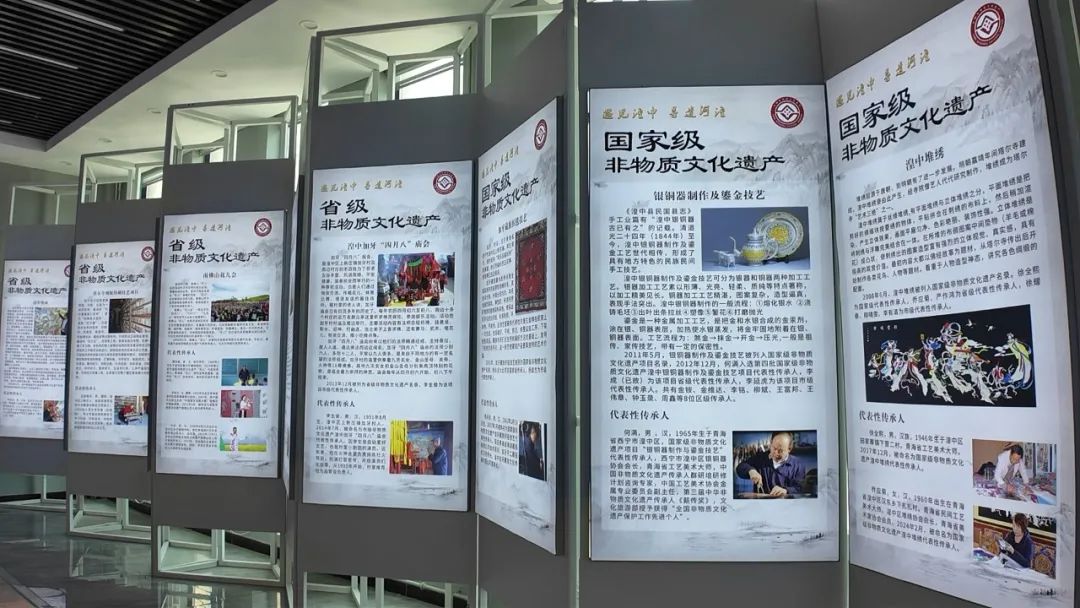

湟中区文化馆非遗专职干部王天皎说:“为保护湟中区珍贵的非物质文化遗产,我区建立健全四级非遗名录保护体系,现有国家级非遗项目6项、传承人9人,省级非遗20项、传承人33人,市级非遗16项、传承人18人,区级非遗97项、传承人85人,2021至2025年间我区共争取了国家级、省级非遗保护专项资金647万元,为非遗传承筑牢了根基。”

湟中区各项非遗项目恰似颗颗璀璨明珠,在河湟大地的文明星空中全面绽放,不仅延续着千年文化的脉络,更在文旅融合的道路上不断探索前行。它们以独特的方式讲述着湟中的故事,成为多元文化和谐共生的生动写照,也为全国非遗的传承与发展提供了极具借鉴意义的“湟中样本”,让非遗的光芒照亮未来,生生不息。